「地消地産」って言葉、最近よく耳にしませんか?実は私、この概念にハマりすぎて、スーパーでショッピングする時間が倍になってしまいました(笑)。地元の食材を選ぶことが、なぜこんなに重要で、しかも楽しいのか、今日はとことん掘り下げていきたいと思います!

地元で作られたものを地元で消費する—この当たり前のようで実践できていない生活習慣が、実は私たちの食卓、財布、そして地球環境まで大きく変えてしまうんです。SNSでも「#地消地産」「#地元食材」のハッシュタグが増えているのも納得です。

みなさんは週末、どこで食材を調達していますか?大手スーパー?それとも地元の直売所?この選択が、実は思っている以上に大きな違いを生み出しているんです。今日の記事では、地消地産の驚くべきメリットから、誰でも簡単に始められる実践方法、さらには地域全体が変わった実例まで、完全網羅でお届けします!

食の安全が気になる方、家計の節約を考えている方、環境問題に関心がある方、そして何より「もっと美味しいものを食べたい!」という方は、ぜひ最後まで読んでみてください。あなたの毎日の食卓が、ちょっとだけ特別なものに変わるかもしれませんよ。

Contents

1. 地元食材が大活躍!知らなきゃ損する地消地産の魅力とは?

「地消地産」という言葉をご存知ですか?「地産地消」を逆にした言葉で、地元で消費することを前提に生産するという考え方です。近年、この地消地産の動きが全国各地で広がっています。地元の特産品を活かした料理や加工品が注目され、その土地ならではの味わいを求める人が増加中なのです。

例えば長野県では、信州サーモンやりんごを使った商品開発が盛んに行われており、地元レストランでの提供はもちろん、お土産品としても人気を集めています。また、石川県の能登半島では、能登野菜を中心とした地元食材を活用した料理教室が定期的に開催され、地域住民の食育にも貢献しています。

地消地産のメリットは多岐にわたります。まず、新鮮な食材を手に入れられること。収穫してすぐに消費者の手元に届くため、鮮度が格段に違います。また、輸送距離が短いためCO2排出量が少なく、環境への負荷も軽減。さらに地域経済の活性化にも繋がり、生産者と消費者の顔が見える関係性が築けるという利点もあります。

最近では、ふるさと納税の返礼品としても地元特産品が人気を集めており、自分の住む地域以外の特産品を知るきっかけにもなっています。イオンやイトーヨーカドーなどの大手スーパーでも、地元食材コーナーを設置する動きが広がっていますね。

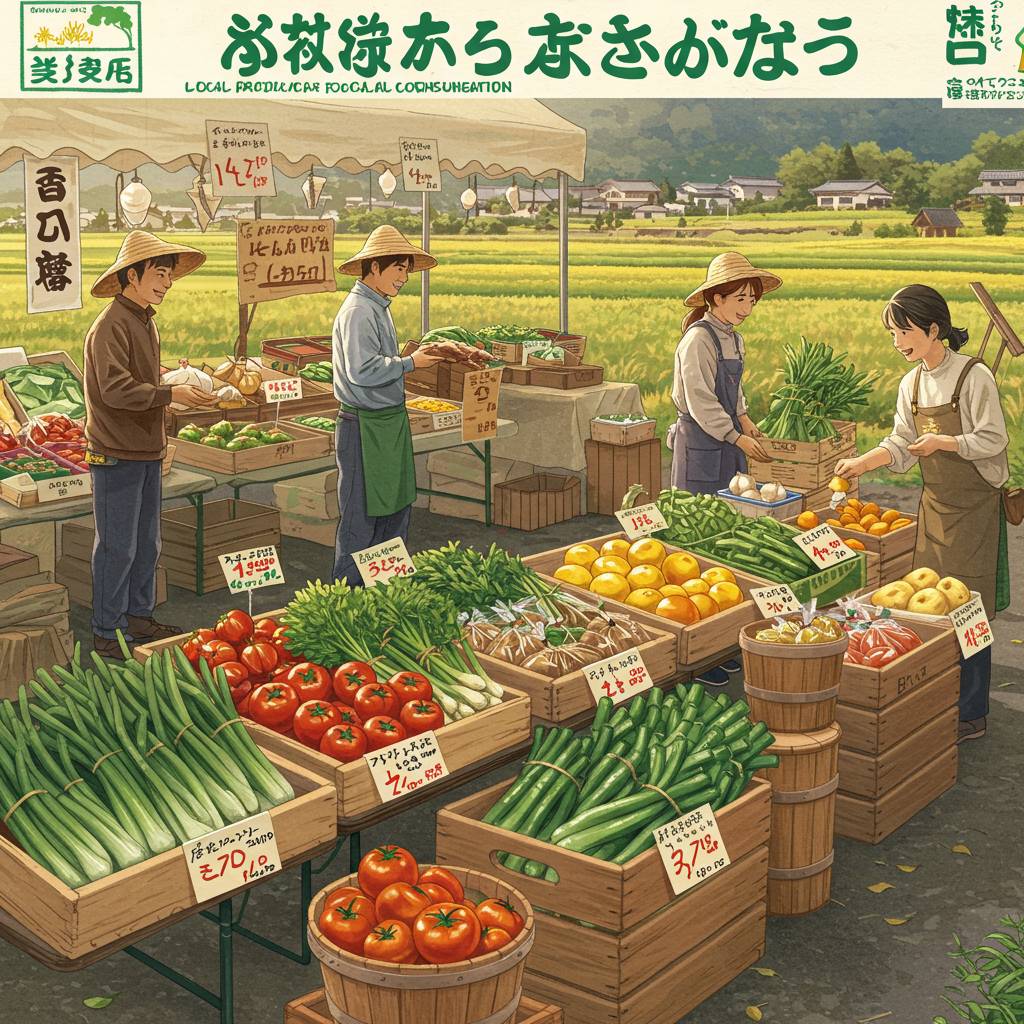

地消地産を実践するなら、地元の朝市やファーマーズマーケットに足を運んでみるのがおすすめです。生産者から直接購入することで、その食材にまつわるストーリーや調理法のアドバイスも得られます。また、地元食材を使ったレストランを利用するのも良い方法です。

あなたも地元の食材を意識して選ぶことから始めてみませんか?新しい発見や感動が待っているかもしれません。地消地産は、食べる楽しみを広げるだけでなく、地域の未来を支える大切な取り組みなのです。

2. 実は簡単!地消地産で家計も環境も助かる最新トレンド

地消地産に取り組むことは、難しそうに思えるかもしれませんが、実際には日々の暮らしの中で簡単に始められます。スーパーで買い物をする時、産地表示を確認するだけでも立派な第一歩。地元産の野菜や果物を選ぶことで、輸送にかかるエネルギーを削減し、環境負荷を減らせます。

最近では、サブスクリプション形式の地元野菜宅配サービスが人気上昇中。「ポケットマルシェ」や「食べチョク」などのアプリを使えば、生産者から直接購入することも可能になりました。これにより流通コストが削減され、生産者には適正な収入が、消費者には新鮮な食材が手に入るという、双方にメリットのある仕組みが確立されています。

また、ベランダや窓際でのハーブ栽培も地消地産の一環。バジルやミント、パセリなどは比較的育てやすく、料理の際にすぐ摘み取って使えるのが魅力です。数百円の苗から何ヶ月も収穫できるため、コスト面でも効率的です。

さらに、地元の農家直売所や朝市に足を運ぶことで、旬の食材をお得に入手できるだけでなく、生産者との会話から栽培方法や調理法のヒントを得られることも。こうした交流は食への理解を深め、地域コミュニティの活性化にもつながります。

実際に地消地産を実践している家庭では、食費の削減と栄養価の高い食生活の両立に成功しているケースが多いようです。旬の食材は収穫量が多く価格が安定しているため、経済的にもメリットがあります。

地消地産は難しい取り組みではなく、小さな行動の積み重ねで実現できるライフスタイル。家計の負担を減らしながら、環境保全にも貢献できる一石二鳥の生活習慣として、今後さらに広がっていくことが期待されています。

3. 【保存版】地元の味が変わる!地消地産で料理上手になる方法

地元の食材を使った料理は格別の美味しさがあります。地消地産を取り入れることで、料理の腕前も確実にアップするんです。まず大切なのは、地元の旬の食材を知ること。季節ごとに変わる地場野菜や魚介類は、栄養価が高く味も濃厚です。例えば京都では賀茂なす、金沢では加賀野菜など、その土地ならではの特産品を活用しましょう。

地元の直売所や朝市を定期的に訪れることをおすすめします。JA全農が運営する「ファーマーズマーケット」や各地の道の駅では、新鮮な食材が手に入りますし、生産者から調理のコツを教えてもらえることも。さらに、食材の目利きができるようになると料理の質が格段に上がります。葉物野菜なら色艶やしなやかさ、根菜類なら重みと張りを確認する習慣をつけましょう。

地消地産の料理で重要なのは、素材の持ち味を活かすシンプルな調理法です。例えば、採れたての野菜はサラダやお浸しで、新鮮な魚は塩焼きや刺身で、その本来の風味を楽しむことができます。また、余った食材は漬物や干物、保存食に加工する知識も身につけると無駄なく使えます。カブの葉や大根の葉も捨てずにふりかけにすれば栄養満点の一品に。

地元の食材を使った伝統的な郷土料理を学ぶことも、料理上手への近道です。岩手のわんこそば、大阪のお好み焼き、博多の水炊きなど、地方それぞれに伝わる調理法には先人の知恵が詰まっています。地元の料理教室や文化センターで開催される郷土料理講座に参加するのも良いでしょう。

実践あるのみ!まずは地元の食材で一品作ってみましょう。SNSで地消地産の料理写真をシェアする「#地消地産チャレンジ」も流行中です。自分で作った地元の味を家族や友人に振る舞えば、きっと喜ばれるはず。食材の鮮度と旬を大切にする地消地産の心がけが、あなたを確実に料理上手へと導いてくれます。

4. 地消地産で地域が変わる!成功事例から学ぶ持続可能な取り組み

地消地産の取り組みは全国各地で様々な成功事例を生み出し、地域活性化の起爆剤となっています。ここでは、実際に地消地産によって変化を遂げた地域の成功例から、持続可能な取り組みのポイントを探ります。

島根県海士町では、「ないものはない」というユニークなスローガンのもと、地域資源を最大限に活用した取り組みが注目を集めています。特に「春香」というブランド岩牡蠣や「隠岐牛」の生産・販売は、地元経済を支える柱となりました。人口減少に悩む離島が、地元の素材を活かした高付加価値商品の開発によって、年間約4億円の経済効果を生み出す好例です。

長野県小布施町では、地元産の栗を活用した「小布施栗」のブランド化に成功しました。栗菓子店「桜井甘精堂」を中心に観光と地場産業を融合させ、年間約120万人もの観光客が訪れる町へと変貌。地元農家と菓子職人の連携によって、高品質な栗の安定供給体制を確立し、地域全体の価値向上につながっています。

愛媛県今治市では「食と農のまちづくり条例」を制定し、学校給食における地元食材使用率を約50%まで高めました。子どもたちの食育と地元農業の支援を同時に実現する取り組みは、生産者の意欲向上と新規就農者の増加をもたらしています。

これら成功事例に共通するのは、単なる地元産品の消費促進にとどまらず、「物語性」と「関係性の構築」です。商品そのものの品質はもちろん、その背景にある生産者のストーリーや地域の歴史・文化を含めた価値提供が、消費者の共感を呼んでいます。

また、生産者と消費者をつなぐ場の創出も重要です。富山県南砺市の「たいらの郷」のような直売所は、単なる販売拠点ではなく、地域住民の交流拠点としても機能し、コミュニティの強化に貢献しています。

持続可能な取り組みには、次世代の担い手育成も欠かせません。和歌山県有田市では、みかん農家と地元高校が連携した課題研究プログラムにより、若い世代の農業への関心を高める試みが行われています。

地消地産の取り組みは、経済効果だけでなく、地域の誇りや住民の帰属意識を高め、地域社会の持続可能性を支える基盤となります。成功事例に学びながら、それぞれの地域の特性を活かした独自の地消地産モデルを構築することが、これからの地域づくりには不可欠といえるでしょう。

5. 驚きの効果!地消地産を1ヶ月実践してわかったこと

地消地産を1ヶ月間徹底して実践した結果、想像以上の変化がありました。まず驚いたのは食費が約15%削減できたことです。スーパーの輸入品と比べると一見高く感じる地元産品も、旬のものを選ぶことで意外とコスト削減になりました。特に直売所での購入は中間マージンがカットされ、新鮮さも抜群です。

次に実感したのは食の満足度の向上です。地元の朝採れ野菜や新鮮な魚介類は味が濃く、シンプルな調理でも十分美味しく、調味料に頼りすぎない健康的な食生活につながりました。実際に体重が2kg減少し、肌の調子も良くなったのです。

意外だったのは地域とのつながりの深まりです。直売所やファーマーズマーケットで生産者と直接会話するうちに、顔なじみになり、調理法のアドバイスをもらったり、時には特別に取り置きしてもらえることも。JA直営の朝市では、地元の高齢農家の方から伝統野菜の活用法を教わり、食文化への理解が深まりました。

また環境への貢献も実感できました。フードマイレージの少ない地元食材を選ぶことで、自分のカーボンフットプリントが確実に減少。包装も最小限で、プラスチックごみが驚くほど減りました。

最も大きな発見は「食」への意識変革です。食材の背景にある物語を知ることで、一つ一つの食材を大切に使うようになり、食品廃棄が自然と減少。また、四季を意識した食生活は日本の伝統的な食文化への回帰でもあり、精神的な豊かさにもつながりました。

地消地産は単なる消費行動ではなく、健康・経済・環境・コミュニティなど多方面にポジティブな影響をもたらす生活様式の変革だと実感しています。小さな一歩から始められるので、まずは週末だけでも地元の直売所を訪れてみてはいかがでしょうか。