みなさん、「地域通貨」って聞いたことありますか?実は今、日本全国で静かなブームが起きているんです!地元のお店で使えるお得なポイントから、最新テクノロジーのブロックチェーンを活用した新しい形の地域通貨まで、地域経済を活性化させる画期的な仕組みが次々と生まれています。

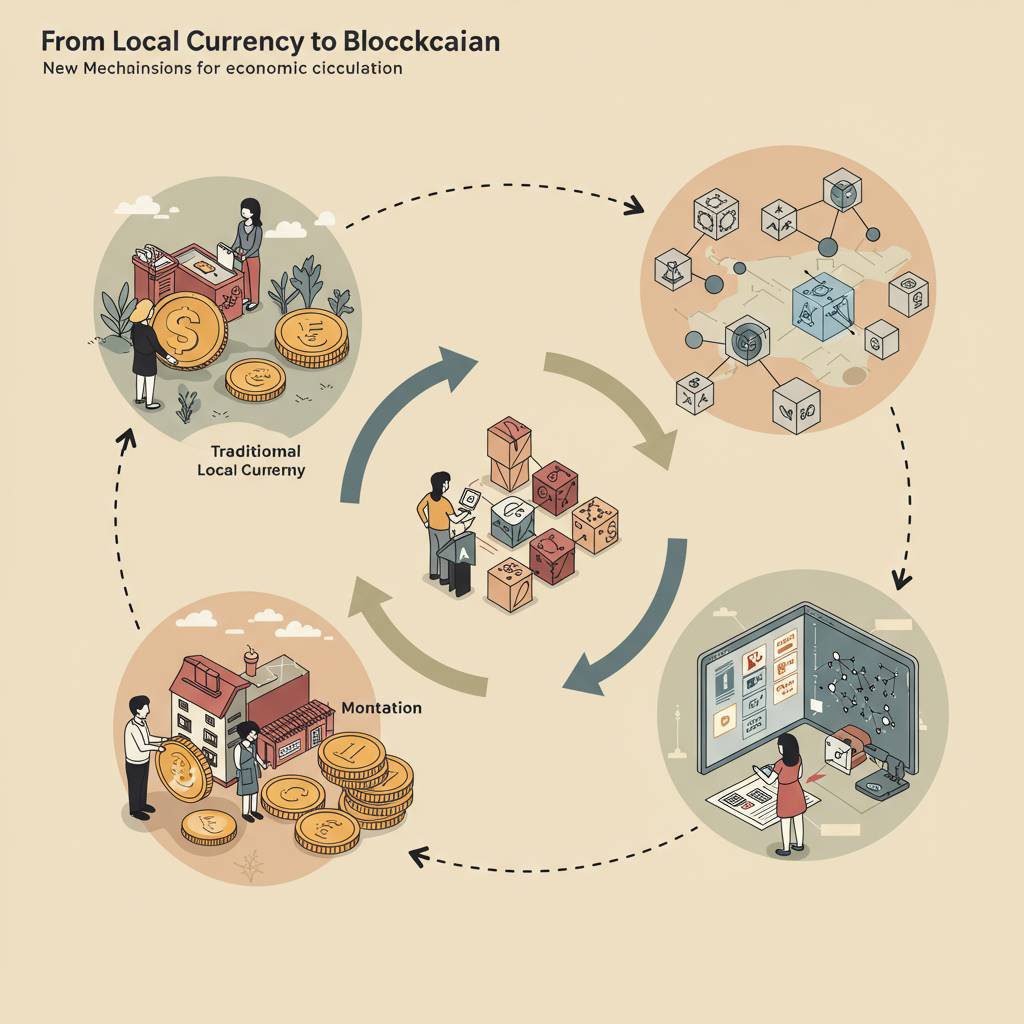

「でも地域通貨ってなに?」「ブロックチェーンとどう関係あるの?」という疑問をお持ちの方も多いはず。この記事では、地域通貨の基本から最新トレンド、そして導入方法まで、地域経済循環の新たな仕組みについて徹底解説します!

地方創生や地域活性化に興味がある方、自治体関係者の方、地元商店街の活性化を考えている方は必見です。あなたの街の経済を活性化させるヒントがきっと見つかりますよ!

Contents

1. 「お金を使うだけでお得に!?地域通貨が秘密裏に広がっている理由とは」

地方の商店街やコミュニティで「お得に買い物ができる」と話題になっているのが地域通貨です。実はこの仕組み、単なるポイント制度とは一線を画す経済活性化の秘策として、全国各地で静かなブームを起こしています。長野県飯田市の「ねこの手券」や滋賀県草津市の「まちキャン」など、その名称は地域ごとに異なりますが、共通するのは「地元でお金を循環させる」という明確な目的です。

地域通貨の最大の魅力は、使えば使うほど地域全体が潤う仕組みにあります。通常のお金と違い、その地域内でしか使えないため、必然的に地元の店舗やサービスに還元されます。例えば島根県海士町では「あまマネー」という地域通貨を導入し、観光客の消費を地域内に留めることに成功。導入前と比較して地域内での消費額が約15%増加したというデータもあります。

さらに興味深いのは、地域通貨が単なる経済活動を超えて、コミュニティの絆を強化する役割も果たしていること。東京都世田谷区の「せたがやバック」では、地域通貨を介して高齢者の見守りや子育て支援などの相互扶助活動が活発化しました。「買い物」という日常行為が、地域貢献につながる点が多くの住民から支持を集めています。

また、地域通貨を導入している自治体では、プレミアム付き商品券のように、額面以上の価値を持たせるケースも多く見られます。例えば「100円分の地域通貨を80円で購入できる」といったインセンティブは、消費者にとって直接的な恩恵となり、新規利用者の獲得に効果を発揮しています。

地域通貨が秘密裏に広がっている理由は、シンプルながらも効果的なこの「三方良し」の仕組みにあります。消費者はお得に買い物ができ、商店は売上が増え、地域全体では経済が活性化する。この好循環を求めて、今も多くの地域で新たな地域通貨が誕生し続けているのです。

2. 「ブロックチェーンで地元がもっと豊かに!今さら聞けない地域通貨の仕組み完全解説」

「あれ?この商店街、前より活気が出てきたな」そう感じたことはありませんか?その秘密は「地域通貨」かもしれません。地域通貨とは、特定の地域内でのみ使用できる通貨のこと。簡単に言えば「地元限定のお金」です。例えば長野県木曽町の「木曽券」や、滋賀県草津市の「まちキャッシュ」などが有名です。

しかし従来の地域通貨には、紙幣の印刷コストや偽造リスク、使用履歴の管理の難しさなど、いくつかの課題がありました。そこで登場したのが「ブロックチェーン技術」を活用した新世代の地域通貨です。

ブロックチェーンとは、取引記録を暗号技術で連結し、改ざんが極めて困難なデジタル台帳技術。この技術を地域通貨に応用することで、運営コストの削減、透明性の向上、セキュリティの強化といったメリットが生まれます。

実際に千葉県木更津市では「アクアコイン」というブロックチェーン型地域通貨が稼働中。スマートフォンアプリで簡単に送金でき、地元商店での買い物やサービス利用に活用されています。他にも、東京都港区の「モリコイン」や大阪府の「ゲンキ」など、全国各地で導入が進んでいます。

ブロックチェーン型地域通貨の魅力は、単なる「お金」の域を超えていること。例えば、地域でのボランティア活動に対して地域通貨で報酬を支払うことで、金銭的価値だけでなく社会的価値も循環させることができます。また、地域通貨の利用状況をデータ分析することで、地域経済の現状把握や活性化策の立案にも活用できるのです。

導入を検討している自治体や商工会議所も増えており、地域経済の活性化策として注目度が高まっています。ブロックチェーン技術を活用した地域通貨は、単なるトレンドではなく、地域社会の持続可能な発展を支える新たなインフラになりつつあるのです。

3. 「財布に入れておくべき?地域通貨のメリット・デメリットを徹底比較!」

地域通貨は今、全国各地で注目を集めています。しかし実際に使うべきか迷っている方も多いのではないでしょうか?この記事では地域通貨の本当のメリットとデメリットを徹底解説します。

【地域通貨のメリット】

①地域経済の活性化に直接貢献できる

地域通貨の最大の魅力は、使ったお金が地域内で循環すること。例えば長野県飯田市の「ローカル電子地域通貨」では、使用額の約95%が地域内で再消費されているというデータもあります。これは日本円の地域内循環率が約30%程度と言われていることを考えると驚異的な数字です。

②特典やプレミアム付与が魅力的

多くの地域通貨では、チャージ時にプレミアムが付与されます。石川県加賀市の「加賀電子」ではチャージ額に対して最大30%のプレミアムが付くキャンペーンも実施。これは実質的な割引として大きなメリットになります。

③地域とのつながりが生まれる

富山県氷見市の「ひみぽん」のように、地域活動への参加でポイントが貯まる仕組みを採用している地域通貨も増えています。単なる買い物ツールを超えて、地域コミュニティへの参加の入口になるのです。

【地域通貨のデメリット】

①使える範囲が限定的

最大のデメリットは使用可能エリアの狭さです。島根県雲南市の「UNNAN COIN」のように、市内の加盟店約200店舗でしか使えないケースが一般的。旅行先や引っ越し後には使えなくなる可能性があります。

②管理が面倒になることも

現金型、カード型、電子型など形態が様々で、地域ごとに異なるシステムを理解する必要があります。東京都文京区の「文京区地域通貨」のように専用アプリが必要なケースもあり、スマホに不慣れな方には敷居が高いことも。

③現金化できないケースが多い

ほとんどの地域通貨は日本円への換金が制限されています。愛媛県松山市の「まつちかマネー」のように、加盟店のみ換金可能で一般利用者は不可というパターンが多く、使い切れなかった場合のリスクがあります。

【どんな人に向いているのか】

地域通貨は「地元での買い物が多い人」「地域活動に興味がある人」「お得なポイント還元を活用したい人」に特に向いています。千葉県木更津市の「アクアコイン」のユーザー調査では、40〜60代の地元密着層の満足度が特に高いというデータもあります。

一方で「転勤の多い人」「地域外での買い物が中心の人」にはメリットを感じにくい可能性が高いでしょう。

結論として、地域通貨は単なる「お得」を超えた価値があります。自分のライフスタイルや地域への思いと照らし合わせて、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

4. 「地域経済の救世主!?ブロックチェーン×地域通貨の最新トレンドをチェック」

地域経済の活性化に新たな風を吹き込んでいるのが、ブロックチェーン技術を活用した地域通貨です。従来の地域通貨とは一線を画す、透明性と安全性を兼ね備えたシステムとして注目を集めています。

まず押さえておきたいのが、ブロックチェーン地域通貨の特徴です。分散型台帳技術により、中央管理者なしで取引履歴を改ざん不可能な形で記録できます。これにより、従来の地域通貨では難しかった不正防止や運営コストの削減が実現。さらに、スマートコントラクト機能を使えば、特定条件下での自動執行も可能になります。

実際の導入事例も増えています。長野県松本市では「アルプスコイン」が市民の買い物や地域活動への参加でポイントが貯まる仕組みを構築。イオンの「WAON」との連携も実現し、利便性を高めています。また、三重県多気町の「バサラコイン」は観光客の周遊促進と地元消費を促す仕組みとして機能しています。

企業も積極参入しており、ソフトバンクグループは複数の自治体と連携し、ブロックチェーン基盤の地域経済圏構築を支援。三菱UFJフィナンシャル・グループも独自のデジタル通貨プラットフォームで地方創生に貢献しています。

導入メリットは地域内の経済循環促進だけではありません。データ分析による消費行動の可視化で効果的な政策立案も可能に。また、災害時の支援金配布や、観光地でのキャッシュレス決済など、多様な応用が進んでいます。

一方で課題も存在します。技術的ハードルの高さからデジタルデバイドを生む可能性や、初期投資コストの問題、法規制との整合性確保など。これらを解決するため、自治体と企業の連携強化や、ユーザーフレンドリーなインターフェース開発が進められています。

ブロックチェーン×地域通貨は、単なるテクノロジーの導入ではなく、地域コミュニティの再構築と経済活性化を同時に実現する可能性を秘めています。今後はクロスボーダー連携による広域経済圏の形成や、NFTを活用した地域文化資産の価値化など、さらなる発展が期待されています。

5. 「実は簡単!あなたの街でも始められる地域通貨の導入方法と成功事例」

地域通貨の導入は難しそうに思えますが、実は比較的シンプルなステップで始められます。まず必要なのは、地域の課題を明確にすることです。商店街の活性化なのか、高齢者の社会参加促進なのか、目的によって設計が変わります。

導入の第一歩は、地域の賛同者を集めることです。商工会、NPO、地元企業などキーパーソンの協力が不可欠です。次に、通貨の流通範囲と参加店舗を決定します。初期段階では小規模でも構いません。紙幣型、電子型、ポイント型など形態も選択肢があります。

成功事例として注目したいのが「アトム通貨」です。東京都武蔵小金井市を中心に、市民のボランティア活動に対して発行される地域通貨で、地元商店での買い物に使用できます。導入から地域の助け合いの精神が育まれ、商店街の売上も向上しました。

千葉県いすみ市の「いすみん」も好例です。地元の間伐材から作られた木製コインを使用し、環境保全と経済活性化を同時に達成しています。購入した「いすみん」は地元店舗で使え、一部は森林保全活動に還元される仕組みです。

石川県能美市の「能美WAONカード」は、地元企業・自治体が連携した電子マネー型地域通貨です。利用額の一部が地域振興に活用され、導入後は市外への消費流出を抑制する効果が表れています。

地域通貨導入のポイントは持続可能な運営体制の構築です。継続的な広報活動や、定期的なイベント開催で認知度を高め、地域住民の参加意欲を維持することが重要です。また、地元企業がメリットを享受できる設計も不可欠です。

初期費用を抑えるなら、スマートフォンアプリを活用した電子型地域通貨も選択肢になります。株式会社フィノバレーの「モリ」や、日本マイクロソフトが提供する「Azure Blockchain Service」などのプラットフォームを利用すれば、技術的ハードルも下がります。

成功の鍵は地域の特性に合わせたカスタマイズと、コミュニティの積極的な参加です。あなたの街でも、小さな一歩から地域経済を循環させる新たな仕組みづくりが始められるのです。