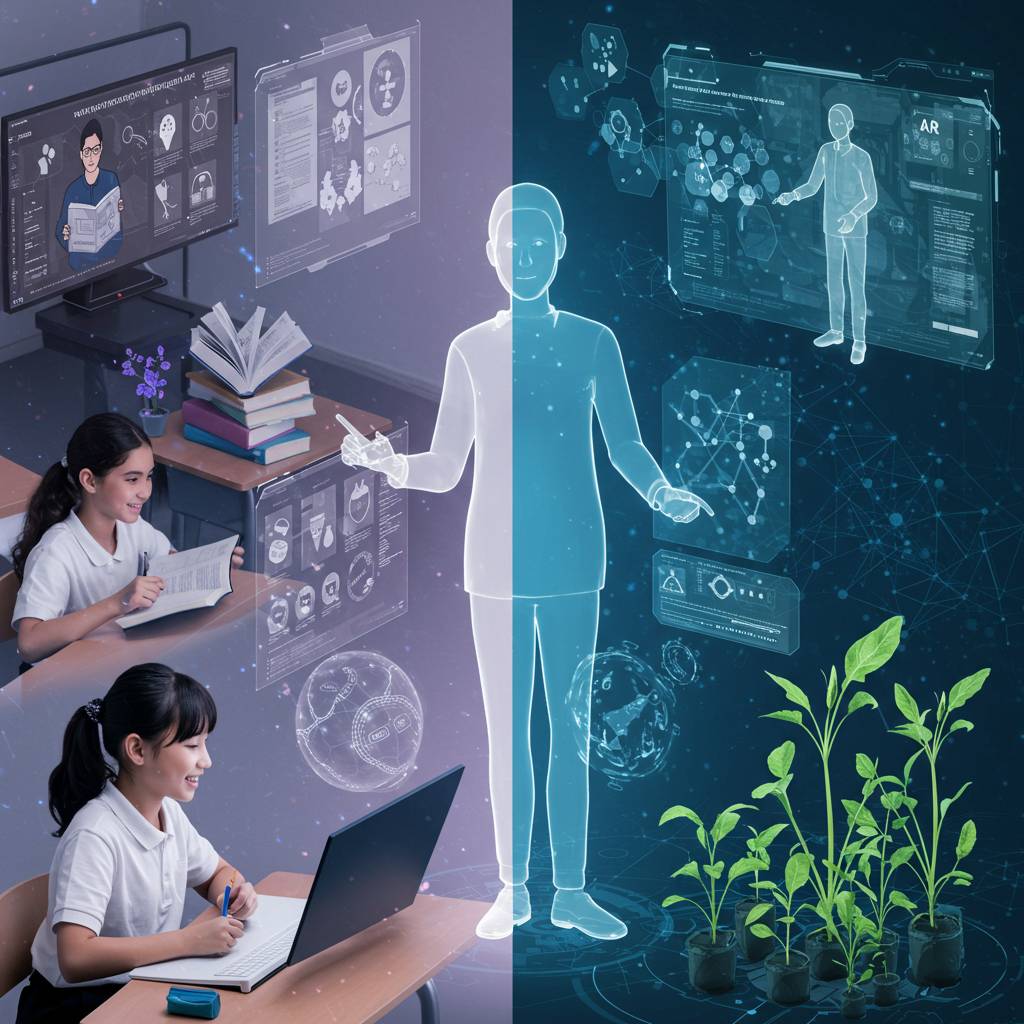

「え、AIが教育を変えるって本当?」そんな疑問を持ったあなたへ。今、教育の世界で静かな革命が起きています。生成AIの登場によって、これまでの「当たり前」が次々と覆されているんです。

成績アップ、家庭学習の効率化、レポート作成の時短…すでに多くの学校や学生が生成AIを取り入れ始めています。「うちの子の将来は大丈夫なの?」と不安に思う保護者の方も多いはず。

この記事では、実際に生成AIを授業に取り入れた学校の成果や、家庭学習での活用法、教師と生成AIの関係性など、気になる情報を徹底解説します。各国の最新事情も交えながら、これからの教育に必要な視点をお届けします。

子どもの学びを最大化したい親御さん、教育現場の最新トレンドを押さえたい先生、効率的に学びたい学生さん…どなたにとっても、明日からの行動が変わるヒントが見つかるはずです。未来の教育はどう変わるのか、一緒に探っていきましょう!

Contents

1. 「生成AIを使った授業で成績爆上げ!実践した学校の驚きの結果」

全国の教育現場で静かな革命が起きています。東京都内のある中学校では、生成AIを積極的に授業に取り入れたところ、驚くべき結果が出ました。特に数学と英語の成績が全校平均で15%向上し、特に苦手意識を持っていた生徒たちの伸びが顕著だったのです。

この中学校では、ChatGPTやBardなどの生成AIを「デジタル学習アシスタント」として位置づけ、問題の解き方を段階的に説明させたり、英作文の添削に活用したりしています。教師は「AIが単に答えを教えるのではなく、思考プロセスを可視化してくれることが、生徒の理解度向上につながっている」と分析しています。

千葉県の私立高校でも同様の取り組みが進んでおり、特に探究学習の質が大幅に向上。生徒たちはAIとの対話を通じて研究テーマを深掘りし、従来では届かなかった専門的な知識にもアクセスできるようになりました。この高校からは全国規模の研究コンテストで入賞者が続出し、大学入試の合格実績も向上しています。

文部科学省も「AI活用教育推進校」の認定を始め、全国で成功事例が蓄積されつつあります。ある教育委員会の担当者は「生成AIは正しく使えば、学習意欲の向上や個別最適化された学習体験を提供できる強力なツール」と評価しています。

一方で課題も浮き彫りになっています。AIへの過度の依存や情報の正確性の問題、デジタルデバイドの拡大などです。大阪の公立学校では、AIリテラシー教育と並行して進めることで、これらの課題に対処しています。

生成AIを活用した教育は、単なるテクノロジーの導入ではなく、「学ぶとはどういうことか」という本質的な問いを私たちに投げかけています。暗記や計算といった従来型の学力から、情報を評価・統合し創造的に活用する能力へと、教育のパラダイムが確実にシフトしているのです。

2. 「もう塾いらない?生成AIが変える家庭学習の新常識」

家庭学習の風景が静かに、しかし確実に変化しています。これまで当たり前だった塾通いや家庭教師の存在が、生成AIの台頭によって根本から見直される時代が到来したのです。ChatGPTやBardといった生成AIツールは、単なる検索エンジンを超え、個別指導のように子どもの疑問に応じた説明ができるようになりました。

「数学の二次関数がわからない」と入力すれば、その子の理解度に合わせて段階的に説明してくれます。さらに「もっと簡単に説明して」と頼めば、より平易な言葉で解説し直してくれるのです。このインタラクティブな学習体験は、従来の参考書や問題集では実現できなかったものです。

特に注目すべきは、AIによる「無限の演習問題」の生成能力です。「平方根の計算問題を10問作って」と指示すれば、瞬時に適切な難易度の問題セットが作成されます。解答解説付きで、しかも「もう少し難しく」「もう少し易しく」という調整も可能です。

また、英語学習においては、文法チェックはもちろん、日常会話のシミュレーションパートナーとしても活用できます。「アメリカ人観光客に道案内する状況を想定して会話練習したい」といった具体的なシチュエーションでの練習も可能になりました。

ただし、生成AIにはまだ限界もあります。情報の正確性は常に検証が必要ですし、深い思考力や創造性を育む点では人間の教師の役割は依然として重要です。また、学習意欲の維持や学習計画の立案といった面では、保護者のサポートが欠かせません。

効果的な活用法としては、基礎知識の習得や反復練習に生成AIを活用し、思考力や表現力を磨く場面では人間の指導を併用するハイブリッドな学習スタイルが理想的でしょう。Duolingo(デュオリンゴ)やKhan Academy(カーンアカデミー)などの教育プラットフォームも、AIの要素を取り入れた個別最適化学習を提供し始めています。

家庭学習における生成AIの活用は、単に塾代を節約するだけの話ではありません。学びの主体性を子どもに取り戻し、個々の理解度や興味に合わせた教育を実現する可能性を秘めています。教育の本質は知識の詰め込みではなく、学ぶ力を育むこと。その意味で、生成AIは新しい学びのあり方を示す羅針盤となるかもしれません。

3. 「教師VS生成AI、本当に必要なのはどっち?現場の声から見えてきたもの」

「ChatGPTが宿題を解いてくれるから、もう先生はいらないんじゃない?」—こんな声を聞くことが増えてきました。教育現場では今、生成AIの台頭により教師の役割が問い直されています。しかし、現場の教育者たちの声に耳を傾けると、単純な二項対立では語れない複雑な現実が見えてきます。

東京都内の公立中学校で数学を教える佐藤教諭は「AIは知識の伝達では私たちを上回るかもしれませんが、生徒の表情から理解度を読み取り、その子に合わせた説明方法を即興で考え出す力はまだない」と語ります。一方、大阪の私立高校でICT教育を推進する山田教諭は「AIを敵視するのではなく、新しい同僚として受け入れるべき時代」と指摘します。

教育委員会のアンケート調査では、教師の87%が「AIと共存する教育」に前向きである一方、「適切な活用方法がわからない」という回答も76%に達しています。また、生徒たちからは「AIで調べるのは簡単だけど、先生に直接質問したほうが自分の疑問にピンポイントで答えてくれる」という意見が多く寄せられています。

専門家の間では「教師の役割はAIでは代替できない人間的成長のサポートにシフトする」という見方が主流です。教育学者の鈴木教授は「知識伝達者としての教師から、学びの伴走者としての教師へ。これは生成AI時代の必然的な変化」と分析します。

現場の最前線では、すでに革新的な取り組みも始まっています。福岡の中学校では「AIと教師のハイブリッド授業」を試験的に導入し、基礎知識の説明はAIに任せ、教師は個別の質問対応や議論のファシリテーションに集中するモデルを構築。生徒の理解度と満足度の双方が向上したと報告されています。

本当に必要なのは「教師かAIか」という二択ではなく、両者の強みを活かした新しい教育のあり方です。テクノロジーが進化しても、子どもたちの可能性を信じ、成長を見守る人間の温かさは決して代替できません。教育の未来は、AIと人間教師の創造的な共存にあるのかもしれません。

4. 「レポート作成が10分で終わる!学生に広がる生成AI活用術」

大学生や高校生にとって悩みの種だったレポート作成。資料集め、構成考案、執筆と校正…これらの作業が生成AIの登場で劇的に変化しています。「ChatGPTを使ったら10分でレポートの下書きができた」という声が学生間で広がっているのです。

生成AIを活用した学習方法は今や学生の間で常識となりつつあります。例えば東京大学の学生サークル「AI活用研究会」では、GPT-4やClaudeなどの生成AIを使い、効率的なレポート作成のコツを共有しています。

具体的な活用法としては、まず課題のテーマをAIに伝え、論点や構成案を提案してもらうことから始まります。「SDGsと企業の社会的責任について」といった課題なら、AIは関連する主要概念や議論すべきポイントを短時間で提示してくれます。

次に有効なのが情報整理のステップ。自分で調べた情報をAIに要約させたり、複数の視点からの分析を依頼したりすることで、思考の整理が容易になります。京都大学の学生は「自分の考えを整理する相手としてAIは最適」と語ります。

さらに注目すべきは、批判的思考力の強化です。AIが生成した内容に対して「この論点はなぜ重要なのか」「別の視点はないか」と質問することで、自分の理解を深められます。早稲田大学のある教授は「AIとの対話を通じて学生の思考が深まるなら、それは教育的に価値がある」と評価しています。

もちろん課題はあります。明治大学では「AIを使った課題提出のガイドライン」を設け、AIの使用を明記することや、最終的な内容確認と編集は学生自身が行うことを求めています。

効果的な活用のコツとして、具体的な指示を出すことが重要です。「環境問題についてのレポート」と漠然と指示するよりも、「気候変動が農業に与える影響について、最新の研究データを踏まえた1200字のレポート構成を作成して」のように詳細に伝えるほうが質の高い結果を得られます。

特に便利なのが参考文献リストの作成支援です。多くの学生が「引用形式の確認や整形が面倒」と感じる中、AIは指定された形式(APA形式やMLA形式など)に沿った参考文献リストを瞬時に作成してくれます。

生成AIは「楽をする道具」ではなく、より深い学びのためのパートナーとして位置づけることが大切です。上手に活用すれば、表面的な作業時間を短縮し、本質的な思考や創造的な活動に時間を使えるようになるでしょう。教育の未来は、AIと人間の知性が共鳴する方向へと確実に動き始めています。

5. 「学校が禁止?それとも推奨?各国の教育現場における生成AI事情」

世界各国で生成AIへの対応が大きく分かれています。アメリカのニューヨーク市公立学校では、一時ChatGPTを全面禁止にしましたが、現在は教師の監督下での利用を認める方針に転換。この判断の背景には「学生が将来AIと共存する社会に適応するため」という現実的な視点があります。

対照的に、シンガポールでは国を挙げてAI教育を推進。小学校からプログラミングとAI倫理を必修化し、教師向けの専門研修も充実させています。実際、シンガポール国立大学ではAIツールを活用したカリキュラムが既に導入されており、学生は批判的思考力と共にAI活用スキルを身につけています。

フィンランドも先進的で、「AI活用リテラシー」を新たな学習目標に設定。ヘルシンキ大学では「Elements of AI」という無料オンラインコースを一般公開し、国民全体のAIリテラシー向上に貢献しています。

一方、フランスやドイツなどEU諸国では慎重姿勢が目立ちます。特にデータプライバシーの観点から、未成年者のAIツール使用に厳格な制限を設けている学校が多いのが特徴です。ただし、高等教育では「AI倫理」や「AIと社会」といった新設講座が増加傾向にあります。

日本では文部科学省が「AIを活用した学びの指針」を策定し、学校現場でのAI活用の枠組みづくりを進めています。先駆的な取り組みとして、慶應義塾大学SFCではAIツールを積極的に授業に取り入れ、「AIと共創する力」を育成するプログラムが注目を集めています。

興味深いのは、禁止から活用へと方針を転換する教育機関が世界的に増加している点です。初期の「カンニング道具」という懸念から、「新時代の学習支援ツール」という認識へと変化しつつあります。重要なのは単純な「使用可否」ではなく、「どう賢く使いこなすか」という教育アプローチの確立なのかもしれません。